—照片后的故事性—

-1-

Beijing

我没有照片,也没有故事性。

只有宇宙尽头的北京地铁、最近刚刚解封的小区、没有感情的抽奖送书活动。

2022年6月10号,在我小区解封的当天,同在北京的单读主编吴琦,却开始了封控小区的生活。

“顺从是一种慢性病。”他在封控日记里写道。

-吴琦-

最初的焦躁,主要来自信息的匮乏。紧急状态下人最需要的就是信息。然而实际情况完全与之相反,基层工作人员不提供任何信息,也不提供任何与居民、公众进行沟通的界面。只要在群里提问,可能还要被其他人指责为干扰秩序。与此同时,新闻里依然在不断造词,试图用那些抽象的空洞的话语,概括这一切,也抵消这一切。

被一纸公文确定封控 10 天,没有任何余地。中国人大概比较习惯这种“秘密判决”,没有太多质疑的办法。也跟总被置于这种无意义的信息真空有关,它率先构成一种压制或者轻蔑,取消了人之为人的前提。可笑的是,浮出来的第一个抓手竟然是购物欲,为了努力证明自己存在,在信息和物流的网络里,得到一些哪怕是机械的回应,好像是现代社会留出的唯一的权力。

吴琦,公众号:单读

顺从是一种慢性病|封控十日谈

也许是有上海的漫天新闻在前,北京疫情的消息显得谨慎,不提供一丝被讨论被扩大的可能。

无从抗拒之后,唯剩下无能为力的顺从。

毕竟,我们都没有更好的办法,是不是?

无关于勇气和反抗。

在逐渐真空的日常里,生活只剩...非必要不XX。

-2-

Shanghai

-btr-

在上海天际线的这张照片下,时间可以再往前拉一拉。

在铺天盖地又瞬间寂静无声的关于上海的消息里,

那些被困在政策下的普通人,

从广阔的网络里寻找缝隙递出一个个现实上的困境。

犹如拉开一丝窗帘得见全貌,又被无情的拉上了。

我不得不关上新闻渠道,以求情绪的平静。

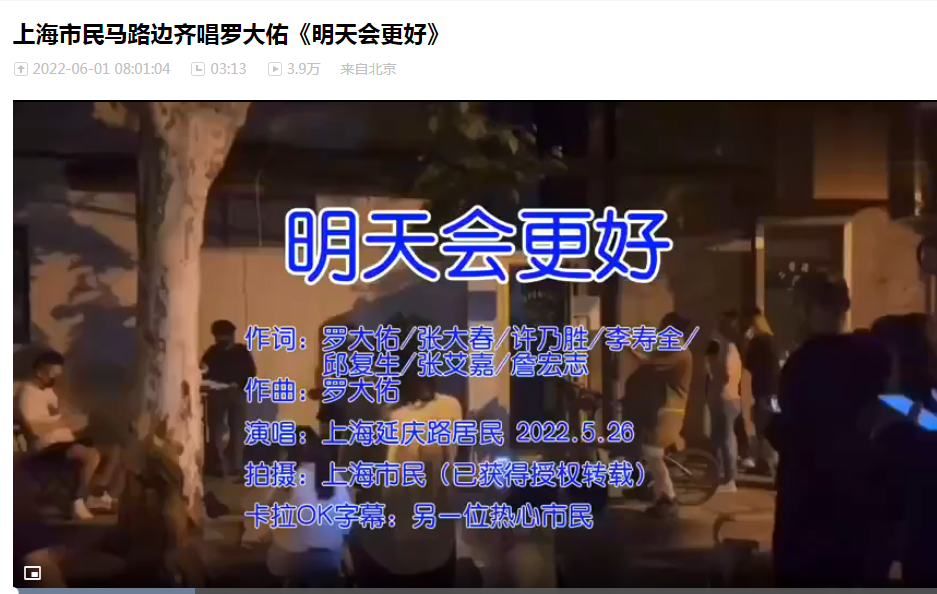

唯一可喜的是,看到解封后上海市民在马路边唱罗大佑的《明天会更好》。

这很上海。隔着屏幕察觉到一丝属于沪地的浪漫。

是不是能在灰暗岁月的间隙里,隐约投出一点光亮?

(这又何尝不是软弱的我给自己找到的一点借口与安慰)

-3-

JiNan

我今年记忆最深的照片,是朋友在医院发来的。

她说起隔壁床新来的阿姨,年纪很大,脾气却很少女。

穿着异常特立独行,金黄色的长长的假发,粉花衣服,紫红袜子,

不打招呼霸占了房间里所有的柜子,塞上自己的行李,

最后还拿出了一双鲜艳的拖鞋。

在走廊上散步都戴着大墨镜,穿粉花花的袍子。

脾气有些怪异,在楼层里很招人烦。

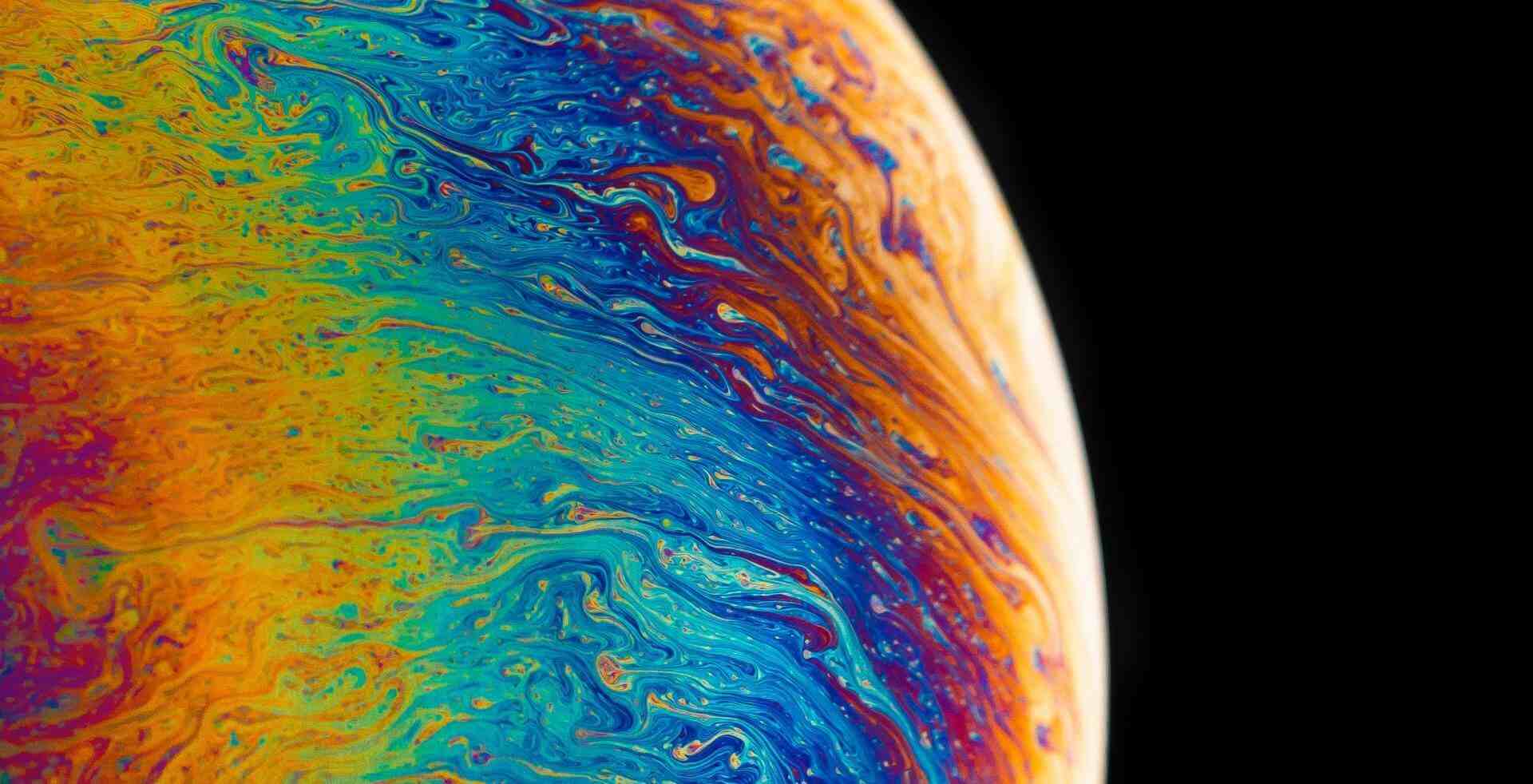

朋友偷偷拍下花阿姨的背影,照片里阿姨一身配色着实让人觉得...五彩斑斓。

我想象着在肿瘤病房的楼层里,这位阿姨风风火火的走过,不理睬任何人。

像个性格古怪,脾气又差劲的老年人。

合群,不是人的本能吗?

相同的经历不应该更靠近吗?

凭着只字片语,我努力拼凑着这个人的模样和脾性。

试图共情同屋其他病友被骚扰的生活,打算同仇敌忾。

却莫名心软于这张照片中的鞋子。

过于艳丽的颜色,不和谐的小花配饰、

在充斥着 化疗、放射、营养针、中晚期这种字眼的地方,

它提供了一种粗鲁的、野性的、盛放开来的生命力。

一瞬间,咽下所有的排斥,有点被哽住了。

-花阿姨的鞋子-

-4-

Liuxia

小时候总会有一本大大的实体相簿,里面安放了童年里许多珍贵的样子。

一页页翻过去,是啼笑皆非的曾经。

但在拍照设备如此方便的如今,好像拍下一张照片不用想太多。

我们失去了翻阅相册的郑重感。

那就找一张照片出来,跟我说说你照片背后的生活吧。

曾经在城市病人周五问的某两期里,也是关于照片的问题。

时隔已久,不知道你们有没有新的想分享的故事?

「周日答」VOL.177"没留下的,那就记心里"

「周日答」VOL.197 留下。

可以是城市的美景——

你爬到楼顶用心记下的瞬间。

-Dee-

可以是一场细雨中寂寥的街道——

照片虽然安静,但你仿若能听见车轮碾过湿漉漉马路的声音

-Cain-

可以是凌晨市场里来往的人群——

你匆忙走过夜晚走过岁月走过身旁的路人。

-雨伞-

可以是日常的生活——

你定格下了某一个普通场景,也记下了那一刻的故事。

-豆瓣网友-

640 (6).jpg

-杀猪佬-

可以是不想干活的摆烂——

你躺平后的释然。

生有所息,才能生无所息。

(本图来自某群友的头像,嘻嘻)

可以是汽车开过的隧道——

隧道里的灯总是漂亮,

但注意安全行驶,拍照还是太危险。

-杀猪佬-

可以是漫天的云彩——

云朵总是有数不清的美丽的形体。

转瞬即逝,随风而去。

-甜酒-

更可以是承载爱意的花束——

于某个温柔的黄昏

将这一束玫瑰送出,

就留下来吧?

因为,

有人记住了你的回答。

评论 (0)