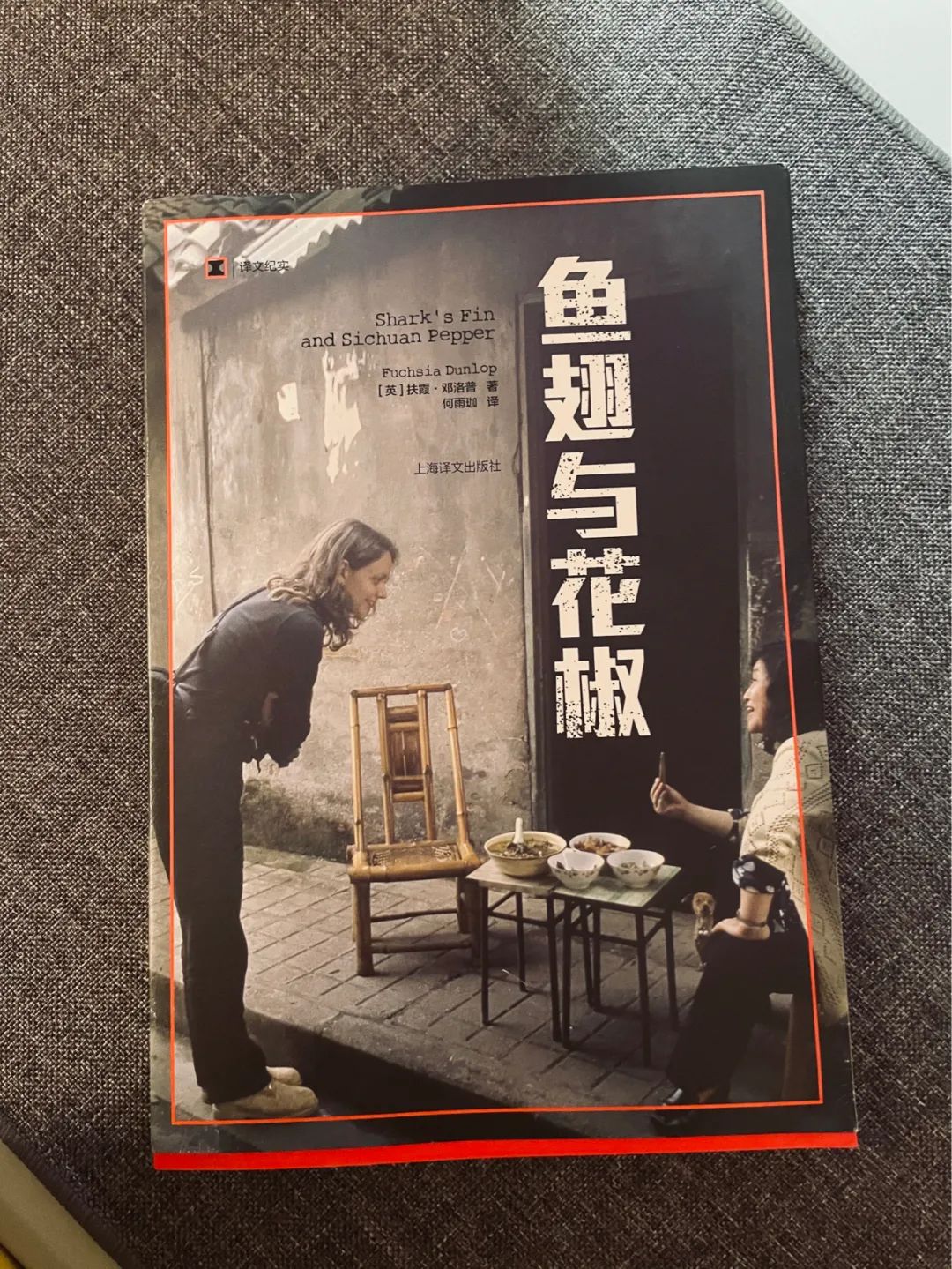

《鱼翅与花椒》

首发于公众号,这里转载用做备份文档

To 夏初 :

不知道身在重庆的你有没有这样的感觉——

如果一个老外想吃中国美食。。。好像总是从成都重庆这些地界开始的。

(这大概。。。是某种玄学的入门仪式?)

在九十年代中期,国内的留学生还特别稀少的时候,

这个叫扶霞的姑娘,就以留学生的名义,开始了在中国的吃喝探索之旅。

——当然,是从成都开始。

(不道德剧透下,这本书里的探索之旅是在扬州炒饭那里结束的。)

看鱼翅与花椒的时候,我才意识到那是我第一次正儿八经的看纪实文学。

没想到一个老外写中国菜,写的还挺有趣。

“准确而忠实”的记录了自己的美食见闻。

我佩服的是她的精准和中肯。

不吝于赞美遇到的人们,和那些新奇美味的菜肴。

却也郁闷的指出,

中国人不爱接受别人国家的食物。只喜欢让别人接受中国的东西。

(哈哈,我同情的想 ——没错,这可太“中国”了)

译文出版社非常贴切的找了个川妹子来翻译本书。

所以她在呈现那些关于美味佳肴的叙述时,可以自带AR效果,

一盘盘美食,以色香味俱全的方式,从译者姑娘的书桌前飘过。

但,

我却是个厨艺白痴。

即使我饶有兴趣的仔细研究每篇结尾里详尽的菜谱调料,

最终也没能成功复刻出任何一道看起来能吃的料理。

但,

它就是让你有生活很烟火气的感觉。

我记得当年看完以后还有点好奇——

写完书这些年后,这个扶霞现在在哪,在做什么?

去网络上搜索下 了 扶霞,

有一个算是比较近期的采访。

视频里扶霞在英国的家中,热火朝天的在厨房炒菜。。。

(她可真是把中国菜的精髓学到手了啊。)

她不仅仅是仔细聊了那些菜,弄清楚那些来龙去脉。

还有对那些跟美食有关的人物、生活的描写。

无论以任何形式,(一道菜肴也好,一个案件也好,一场旅行也好)

对生活 细细碎碎 详详尽尽 的描述,总会引起我很大的兴趣。

也许在别人对这些烟火气的感受里,

可以让我们一窥他人世界里的最日常的生活模样。

但是回想起来,我还有一个当年的小疑问。

中间有一个篇幅,是扶霞跟一个男生回到甘肃家乡过年。

非常非常偏僻的农村。

后来情绪不好。一度想走,这个男生不太高兴。

这一点我没有看懂。

我不明白这个男生何以这么没有礼貌。

不知道当时两个人是不是恋爱关系。

不然一般以中国人的习惯,很少会带异性回老家过年的。

是这个读书比较老实的男生对他俩的关系有误解吗?

是我漏读了什么吗?错过了他们之间关系的表述?

如果你有看到这里,不知道能不能解开我的疑惑。

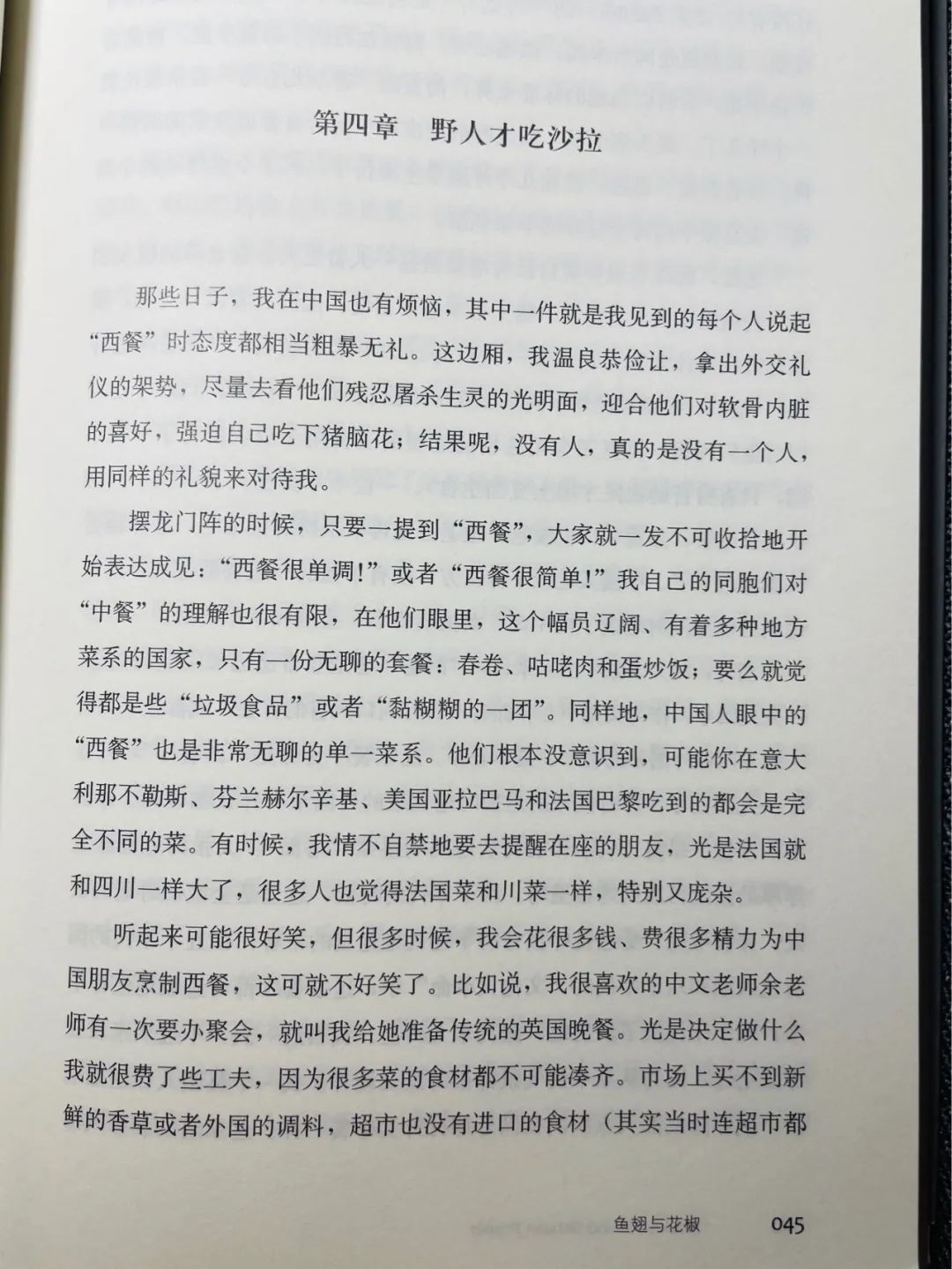

——中国可以说是全世界最能体现“我吃故我在”这句话的国家了。吃对了,你能健康长寿;吃错了,你就等着病魔困扰,这就是老话儿说的“病从口入”。中国人常常羞于直接表达感情,于是常把情绪寄托在食物上。比如,同样是表达友爱,意大利的朋友会张开双臂拥抱我,问东问西;而中国朋友就会塞一碗汤到我手里,很坚决地催促我,“喝汤!喝汤!”“以食为药,药在食中”的思想渗透到中国社交礼仪的方方面面,总是挂在大家的嘴边。

扶霞后来又写过两本关于中国美食的书,

但是好像都不如这本知名度高了。

也许,她书写的那个九十年代的鲜活的中国,

是我们对那个时代的怀念?

(也可能是后来的出版社没有卖力营销)

真好呢

文章结构紧凑,层次分明,逻辑严密,让人一读即懂。

对传统与现代的融合思考颇具启发性。

果博东方客服开户联系方式【182-8836-2750—】?薇- cxs20250806】

果博东方公司客服电话联系方式【182-8836-2750—】?薇- cxs20250806】

果博东方开户流程【182-8836-2750—】?薇- cxs20250806】

果博东方客服怎么联系【182-8836-2750—】?薇- cxs20250806】