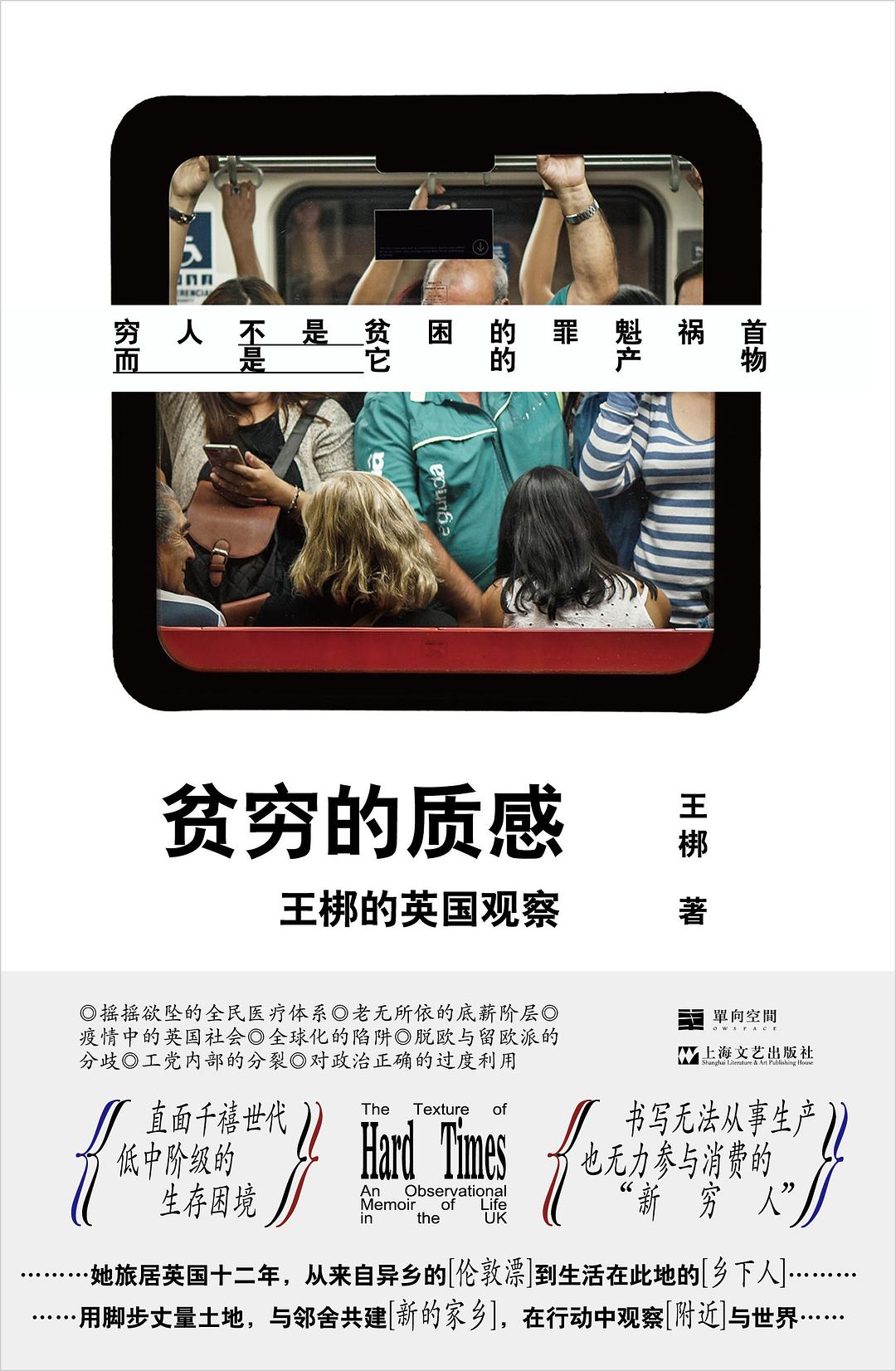

贫穷的质感

作者: 王梆

出版社: 上海文艺出版社

出品方: 单读 / 铸刻文化

副标题: 王梆的英国观察

出版年: 2022-4

页数: 360

定价: 52.00元

装帧: 平装

丛书: 单读丛书

ISBN: 9787532182480

单读推荐语:

今年四月单读出版了王梆的新书《贫穷的质感:王梆的英国观察》,

书里她通过身临其境的田野式观察方法,讨论贫穷与制度、家庭与养老、乡村与城市、脱欧与留欧、文化与历史,

等一系列社会现实问题。

最开始,这本书是因为“英国观察”,引起了我的兴趣。

前几年有本《贫穷的本质》,从政策、医疗、教育、人口一些方面去聊了为何有些国家会越来越贫困。彼时的中国还弥漫着 “努力就可改变命运”的成功学鸡汤,忽略了国家机器以及我们所处的环境与制度会悄然影响我们的具体生活。

《质感》里,作者王梆以自身非常具体的事例与见解,叙述了在英国的生活与感受。

你会发现,即使你以为那个遥远国度与你是没有关系的,但作为平民所面临的现实问题,几乎是一模一样的。就业的困难、养老的困境、制度的影响、疫情的经历等等。

繁华背后,皆是狼藉。

——这是21世纪,我们总是想当然地以为世界会越变越好,日子会一天比一天惬意,过了愤青的年龄与钟点......然而历史却又在重复它自身最诡异和最阴暗的部分。(P143)

书里第一章“两极化的社会”,这不仅仅是英国的问题,几乎是所有国家里常见的阶层割裂。最坏的人在统治着国家。

——这一切,听起很宏大,却绝非是一个缔造个人里程碑的过程。对我来说,它是陌生的个体与在地建立私密关系的过程,是化解“无乡的焦虑感”的过程,是一个雨滴与溪流的汇合过程。尽管雨滴汇入溪流的运动,较之于时代的电闪雷鸣,是如此微乎其微,但我却偏爱它的微小。

第二章“寻找同温层”,这个要有趣且有温度一些,有具体的生活。有作者自己加入工党以及英国社会正在脱欧的经历、疫情封锁下的邻里互助、还有食物银行、土地份额、民间社团、养老院见闻、附近三公里的去处等等。

——“有些人觉得我把民间组织写得像个乌托邦,其实它并不是一个世外桃源,它有无数问题,包括资金的问题——所有的民间组织都面临资金短缺的问题,必须勒紧裤带过日子…民间机构也很难直接触碰到政策决策层面,只能影响生活在附近的人…尽管如此,没有民间社团的社会将更难以想象。民间社团是孕育关怀、互助的人际关系的土壤,这种土壤将有助于培养有足够公共意识的公民和政客。在一个如此两极分化的社会里,它提供的是人和人之间近距离交往的可能性,没有这个可能性,你永远不知道改变世界的途径在哪里。”

第三章是属于英国历史篇,说的是英国历史上的“猎巫运动”。有趣的是,猎巫运动数年后,在英国这块土地上诞生了风靡全球的哈利波特这个魔法世界。历史的惨烈,却没有抹去人类与生俱来的奇幻的想象力。

—— 这是一种可怕的政治想象力的缺乏。P291

——寒酸是反社会的。P119

——英国人不一定知道雨伞在哪里,却肯定知道图书馆的位置,他甚至是一个心理坐标。孩子们放学后会跑去看小人书,坐在小板凳上,围成小甜甜圈。P206

在这本书里,让我惊艳的不仅仅是王梆有趣且细致的观察力还有生活的张力,

重要的是书里一些定论性的句子,判断性的数据,都严谨的注明出处——来自哪个网站、哪个杂志的文章、哪份报告、哪位的发言稿等等。

避免被错误解读。也避免了自身言行万一被“权威化”的可能。

别看这貌似很简单,是件小事。

但在我们这个新闻泛滥的时代,这种严谨细节的背后,是难能可贵的责任心。

她以这种朴实无华的行为,默默宣告了自身对真实的苛求。

——大数据自带的偏见、互联网的虚拟人设、网络自身的陌生人社会属性、低廉的社交成本……都在迫不及待地把人类变成彼此眼中的异教徒。

作为作家和记者的王梆,并不会激进的以自身观点写一些煽动人心的文章。

写下的文字她会反复斟酌理性思考,在本书“年老的隐喻”里,本身已经写了几万字,虽然觉得还不足以表达完事情本身的复杂性,在发表时考虑到出版社,她还是删去了大量的篇幅。

对于接收到的外部的新闻信息,她也会理智的分析与思考。比如在与几个记者圆桌对谈时,她会略带批评的反问新闻的出处,她自己会做大量的新闻核实工作。

关于一些新闻并没有具体的事实来源,最终只是形成一场互联网新闻网民的自嗨。

她评价说,我们生活在了一个 假新闻的盛世。

延伸阅读:

⑴播客《螺丝在拧紧》Vol.34

对话王梆:一个普通人可以拥有怎样的政治生活

——这期螺丝也邀请到了王梆,来聊聊她对社会民间与普通人的观察从何处切入,以及作为“他者”怎样参与当地的基层公共生活。或许我们可以跟随她敏锐的观察力与真诚的共情走到公众中去,在记录与思考之中找到每个普通公民参与民间生活的方式和本该享有的公共权利。

喜马拉雅FM、网易云APP、小宇宙播客APP,搜索“螺丝在拧紧”即可收听。

⑵ 养老政策观察,链接直达。

居住权养老,以房养老的新工具来了

英国的养老金制度:老有所养,贫有所依

一个40岁独生女的养老焦虑和准备

新型养老火了,“何以解忧唯有退休”的日子要来了吗

养老金体系正在经历一场慢性危机

... ...

单读新书016 策划编辑吴琦

特约编辑:赵芳 何珊珊 罗丹妮

2022.4第1版。

作者常居英国,所以没有签名本。

最开始当然是对贫穷的异国故事感兴趣。

后来是对英国的医疗、养老体系等社会制度感兴趣。

这本书总让我想起贫穷的本质,也是说了社会制度体系等。

书的结尾没有候机,这让我这种再想看看絮叨的人有点不适应。

喜欢这本书页脚注释,非常严谨的标注一些数据的出处。

至于关于乡村,虽然我不知道中国的乡村是否还有本土气息。

那些作者的一个直径30英里的圆的活动,(读书会、疫情互助、工党、圣诞节、养老院、图书馆、流浪者之家、 村礼堂、日间中心、公共用地、再想象资源中心、公平分享、打捞食品、灯塔社区食堂、湿地自然保护区、绿色农场、稻草人比赛)

p273 疫情把一个原来就泾渭分明的世界,切割得更彻底了。

在地的附近。

在这些互助活动里,突然想起《根西岛文学与土豆皮馅饼俱乐部》里,那些可爱的根西岛居民。

然而一件件写下具体的附近活动的时候,它又变得具体且新奇。

我不知道国内是否有流浪汉收容所,机制是怎样的。

读书活动大都是趋于形式、表面、朋友圈化。

打捞食品更是未曾听闻。比如相似肯德基这种,打烊的时候,剩下的食品必须要扔掉销毁。

字里行间,关于这些活动的参与体验,淡化了生活坎坷的部分,就觉得这个地方有趣向往的紧。

也不停的问自己,中国呢?同样的东西,在国内是怎样的?

ps:在225页附近的章节里,看到项飙的名字啦。

2022.5.30 23:34

一些印象深刻的摘抄如下——

P79 我总觉得他会砰然倒下,但每次都是幻觉,就像一头鹿突然撞上挡风玻璃——你一边急刹车,一边惊魂未定地睁开眼睛,却发现前方没有鹿,只有一团浓郁的、英格兰深秋的雾。

P131 还有来自印度的Jai, 30出头的样子,长得老实巴交,全身上下带着一股"拖延症是世上最美绝症的气息"

P143 这是21世纪,我们总是想当然地以为世界会越变越好,日子会一天比一天惬意。过了愤青的年龄和钟点。。。然而历史却在重复它自身最诡异和最阴暗的部分。

P194 但这些动作有如无芯之笔划过白纸,对于几十年大权在握的新工党来说,实在是太微不足道了。

P110 哪儿有暖气片,哪儿就有湿衣服,就像哪儿有生活,哪儿就塞满了生活的尿片一样。

P109 本性上说,我是个宅人,用唾沫和泥把自己砌起来便可耗过前半生,后半生再专心致志地做关于飞跃的梦,圆满。

P38 他推开红漆木门,像被困在瓮中的人推开了沉重的盖子。

P19 还长出了一层层政治正确的新皮

P291 这是一种可怕的政治想象力的缺乏。

P206 英国人不一定知道雨伞在哪里,却肯定知道图书馆的位置,他甚至是一个心理坐标。孩子们放学后会跑去看小人书,坐在小板凳上,围成小甜甜圈。

P119 寒酸是反社会的。

P82 老派的英国人,在提及创伤时,语调总是平实寡淡,保罗也一样,几乎不带一丝情绪的泥水,跌宕的记忆变成一张被熨斗熨平的旧报纸。尽管如此,我还是可以闻到它辛腥的油墨味。

内容简介 · · · · · ·

王梆第一部非虚构纪实类作品。她旅居英国十二年,住廉租房,逛二手店,后院种菜、下地劳作,走进乡村社交俱乐部,打入工党内部,采访异乡的普通人……以“英国观察”为切入点,从自身的真实处境及经验出发,讨论贫穷与制度、家庭与养老、乡村与城市、脱欧与留欧、文化与历史等一系列社会现实问题。她的生活,就是她的思想资源,也是她的写作原点。不同于一般旅行文学中“观光客式”的观察与纪录,她长期扎根当地,作为一位“生活中的人”,观察食物、衣着、住房、市集、邻居等日常生活中接触到的人与物,不断延展视野,将目光触及家庭、养老、医疗、制度等一系列社会议题,反思全球化带来的影响,揭示全球垄断资本主义背后的复杂真相。长期媒体工作的经验和写作训练,使她的叙述不仅有独特的视角,还有很强的感染力。

作者简介 · · · · · ·王梆,出版有电影文集《映城志》和数本绘本集。剧作《梦笼》获2011 年纽约NYIFF独立电影节最佳剧情片奖。小说作品曾刊载于《天南》《中华文学选刊》杂志,美国“文字无边界”文学网,古根海姆“故事新编”中国当代艺术展等。作为自由记者,曾为《荷兰在线》《英中时报》《香港01》《南方都市报》等撰写英国时评专栏。为《单读》杂志撰写的非虚构系列“英国观察” 获2018年《收获》排行榜专家榜第六,入围第四届华语青年作家奖。2021 年开始英文写作,入选英国国家写作中心(National Centre for Writing) “2022才华扶梯” 项目 (Escalator Talent Development Scheme) 前十。

评论 (0)