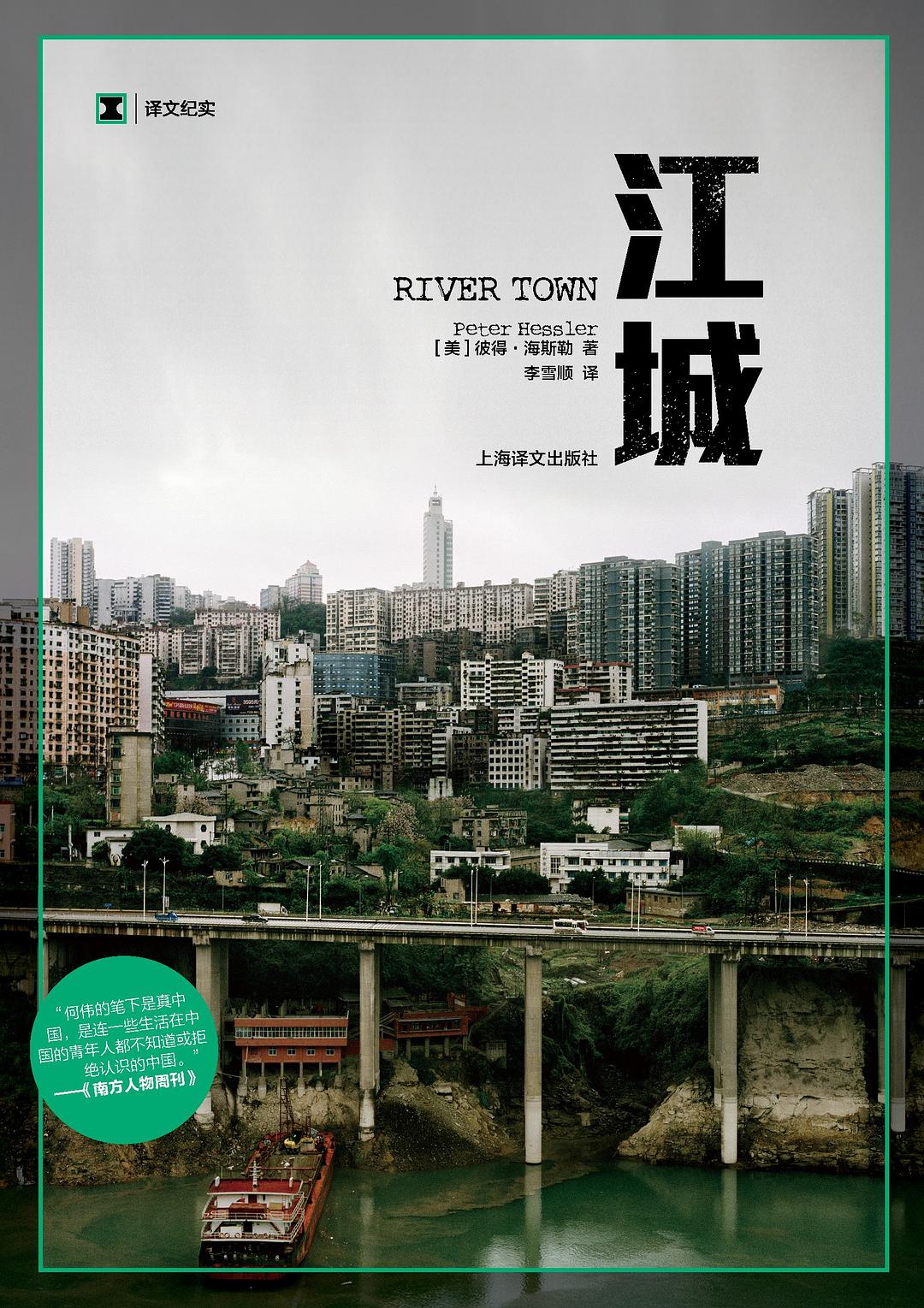

江城

纪实中国三部曲序曲

作者: [美国] 彼得·海斯勒

出版社: 上海译文出版社

原作名: River Town

译者: 李雪顺

出版年: 2012-1

页数: 446

定价: 36.00元

装帧: 平装

丛书: 译文纪实

ISBN: 9787532756728

豆瓣9.1

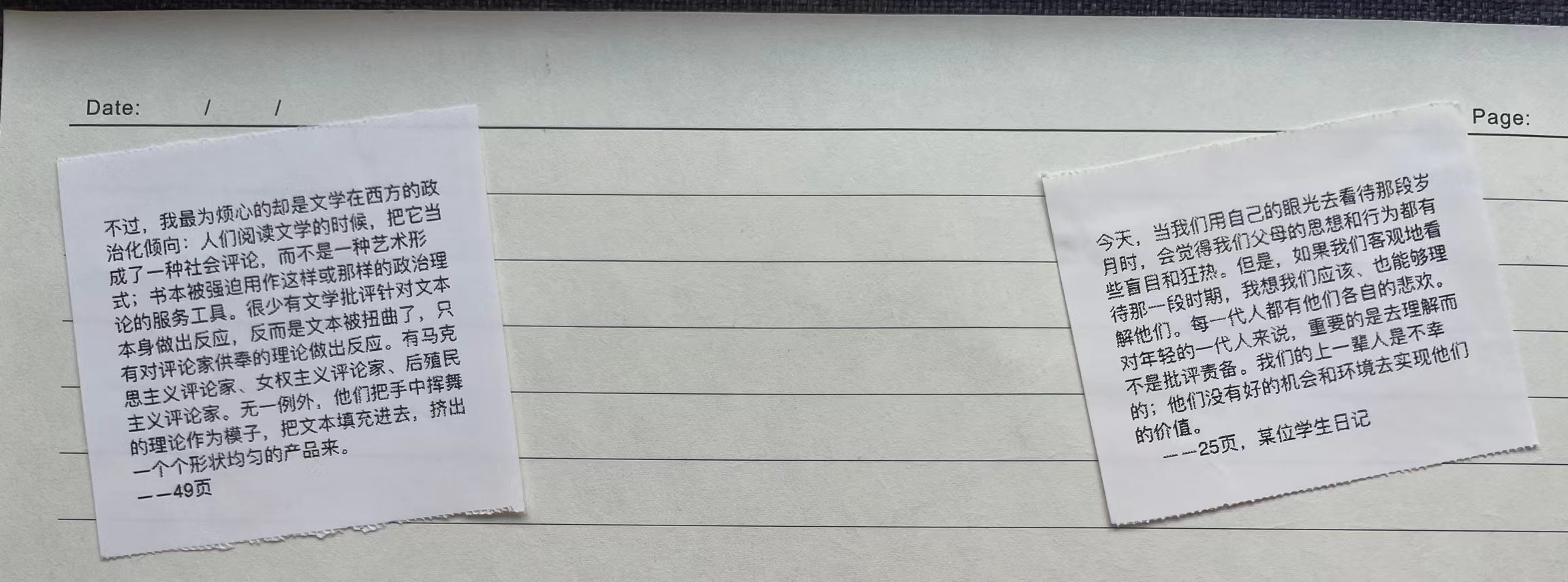

写在前面:不可否认的说,这本书对我最大的影响是其中关于莎士比亚的十四行诗的章节

“想想吧,”我说道,“四个世纪前,莎士比亚爱上了一位女子,并为她写了一首诗。他说要让她的美貌永存——这是他的承诺。现在是1996年,我们在中国,四川,就在长江边上。莎士比亚从没有来过涪陵。你们没人去过英国,也没人见过莎士比亚四百多年前爱过的那名女子。可就在这一刻,你们每一个人都在想着她。”

虽然何伟中文不错,但是这本书并不是中文版先出的,而是先有英文版、台版,最后在译者的努力下何伟才同意授权出大陆中文版。

之所以记得这个,是好奇为什么当时何伟不太愿意出中文版。

96-98在涪陵,2012年才出了简体中文版。

何伟的夫人,是美籍华裔作家张彤禾。

2012.2第一版,2021年11月第26次印刷。

1996-1998年涪陵

p3这个时刻对中国来说至关重要。

p7他们可能会把它当成又一本由不了解中国、戴有色眼镜的外国人写的书。

在读的过程里,我确实这么想。摆脱这种不舒服的感觉也算是读这本书的一个考验。

再想,歌颂的话听多了听顺了,听听不那么舒服的评价,也不失为一件好事,一盆凉水浇下来,冷静地观察现实。

p作者说明:

这并不是一本关于中国的书,它只涉及了一小段特定的时期内中国的某个小地方,我的期望是捕捉那时那地的精彩瞬间。

很理性的说明,希望能客观地知道那只是一个区域,而不是涵盖全中国。

这么自我辩解的读者我,其实是不是因为 希望中国不被“抹黑”“曲解”?

如果全是溢美之词呢?我会不会希望那是全中国?

阅读的过程不停地反问自己,跟自私的本性做反复拉扯。

p6 我:人如何改变土地

中国:土地怎样改变了人

我很想知道,四川这种地势崎岖不平的自然环境怎样影响了他们。

喜欢这个疑问,因为这也是我好奇的问题。

反过来想,我们所处的环境与影响,与周边的关系,甚至是隐形的影响。

p9在这里,历史从未远离,而政治举目可见。

p17他们最想看到的,是所有浓缩在涪陵这两个年轻外国人身上的有关外部世界的东西。

这个群众心理描写,非常准确

p19 另一个男生取名黛西。

但在暑假里他把名字改变了,我真不明白这是为什么。

我也好想知道他是为什么要叫黛西。可惜何伟没去深究 。还是说中文版本删除了原因?无从得知

p44 我这诗就活着,使你的生命绵延。

p45他们 听见了 这首十四行诗。

从这里领会到了诗歌之美。

p186他的特点正是源于他没有受过任何正规教育。没有人教他想问题,这样他就可以按自己的感受来思考了。

未被浸染的白布,听起来很是羡慕。我们受困于 自身观念与视角的边界,还有无尽的狭隘。当然会非常好奇“纯天然”的思考范畴。

但,它真的是好的?可追求的?值得反思的?

现在网络里应该不乏“未经教育”的声音,但总是不理性的。

既使没有教育的介入,也有周身家庭、环境的影响。很难真的“纯天然”吧?

我没有证据,我只是瞎猜。

看山不是山,看山又是山,这个境界太难突破了。

p199风景却也出奇地美丽。

p200

他提到了江青,在现在的文本里,似乎很少看见江青的名字和事迹,除了说到四人帮。

她作为毛最后一个妻子,到底有过怎样的过往的呢?

算不算中国历史上一个特别的女性?几乎有点像古代祸国殃民的后宫妃子?

在我出生之后,她的事迹没有被光明真大报道过,所以不了解具体事件,对她无从评价起。

如果她已经被抹去、被改写、被主观定义,后世的我们该如何客观地想象与评价?

她的形象在可见的描述里,如此地不立体。

是要在国外文献上才看得到她的信息吗?

但,又怎么能知晓,那些文字里,是否是公平的呢?

出于好奇,希望有天能探寻到她的历史。

至少能勾勒出立体形象。

不出自历史原因,出自对那个年代女性事迹的好奇。

p418两年过去了,我们仍然是外国人,无论是我们的举止,还是别人看我们的方式。

p438笔下的人变胖了,作者有什么办法呢?

内容简介 · · · · · · 《寻路中国》姐妹篇、纪实中国三部曲序曲

奇里雅玛环太平洋图书奖

《纽约时报》、《经济学人》、《纽约客》、《时代周刊》《华尔街日报》、《国家地理》、《华盛顿邮报》联合推荐!

1996年8月底一个温热而清朗的夜晚,我从重庆出发,乘慢船,顺江而下来到涪陵。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

“充满着坦率、热情、洞察力和亲历接触,《江城》雄辩地展示了鲜为人知的当代中国。读来精彩。”--哈金(美籍华裔作家,美国国家图书奖得主)

“如果你只读一本关于中国的书,那就是这本了。”-- 梅兆赞(英国资深记者、中国问题专家)

“何伟的笔下是真中国,是连一些生活在中国的青年人都不知道或拒绝认识的中国。”--《南方人物周刊》

作者简介 · · · · · · 彼得·海斯勒(Peter

Hessler),中文名何伟,曾任《纽约客》驻北京记者,以及《国家地理》杂志等媒体的撰稿人。他成长于美国密苏里州的哥伦比亚市,在普林斯顿主修英文和写作,并取得牛津大学英语文学硕士学位。海斯勒曾自助旅游欧洲三十国,毕业后更从布拉格出发,由水陆两路横越俄国、中国到泰国,跑完半个地球,也由此开启了他的旅游文学写作之路。

海斯勒散见于各大杂志的旅游文学作品,数度获得美国最佳旅游写作奖。他的中国纪实三部曲中,《江城》一经推出即获得“奇里雅玛环太平洋图书奖”,《甲骨文》则荣获《时代周刊》年度最佳亚洲图书等殊荣。海斯勒本人亦被《华尔街日报》赞为“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”。

目录 · · · · · ·

作者说明

第一部 1

第一章 顺江而下 3

城市 28

第二章 有中国特色的莎士比亚 35

插旗山 59

第三章 跑步 65

白鹤梁 104

第四章 大坝 110

乌江 137

第五章 鸦片战争 143

白山坪 166

第六章 暴风雨 174

第二部 197

第七章 暑假 199

神甫 237

第八章 中国生活 244

老板 268

第九章 钱 274

老师 309

第十章 农历新年 316

土地 348

第十一章 又一春 353

长江 384

第十二章 溯江而上 391

致谢 433

回到涪陵 435

译后记 441

评论 (0)